伴随2023年2月股票发行注册制的全面实行,中国资本市场基础制度的进一步完善成为应时之需。内幕交易行为严重破坏资本市场的基本原则和正常秩序,在“零容忍”执法高压态势下继续受到监管层的严密关注和严厉打击。2023年2月10日,证监会在通报2022年案件办理情况时曾指出,全年办理内幕交易案件170件,同比下降15%,但“靠内部消息炒股获利”的市场陋习仍未根除。从证监会公布的信息来看,内幕信息涉重大资产重组、股权转让及实控人变更事项等重大事件的情形仍然是内幕交易的高发领域。并购重组类内幕信息引发内幕交易当属最常见情形,究其原因,潜在超额经济收益当是直接诱因;同时,并购重组过程链条长、时间久、人员多,使得内幕交易行为具有一定的隐蔽性,这也是该等违规行为屡禁不止的原因。

尽管监管层近年来不断加大监管力度,针对内幕交易的行为特征,着手推进一系列监管手段逐步落实到位,具体包括上市公司内幕信息知情人登记制度和证券账户使用实名制等,使得内幕交易违法成本显著高于其潜在超额经济收益。但上述监管手段归根到底还是事后监督的保障措施,是从便于监管机关查处的视角进行的制度设计,可能手段本身具有一定的事前警示作用,但从内容上来看,缺乏对内幕交易形成过程的事前介入和约束手段的制度指引,其规制效果难免具有一定的滞后性,不能从根本上阻断内幕交易的产生。因此,监管制度的设计目的和规制效果之间存在一定的差距。

如何缩小上述规制手段和实践操作之间的差距也是本系列文章探讨主题的起点,考虑到内幕交易的风险控制历来是企业合规治理的难点和痛点,我们对近年来相关案例进行观察梳理,在案例研讨的基础上总结内幕交易的形成规律,进而反向设计有效的刑事合规路径,从各个实务环节确保个体行为的不确定性被限定在制度框架内,最大程度地保护企业和相关主体,有效降低内幕交易的刑事风险。

2021年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,向证券资本市场传递“零容忍”的明确信号,通过依法从严打击证券违法活动,健全与加强资本市场基础制度建设。就内幕交易类违法犯罪现象而言,在治理模式上一直以证监会行政调查与处罚为主,刑事处罚案例数量明显少于行政执法案例。但值得注意的是,因对于内幕交易罪在内幕信息的形成时点、非法获取内幕信息的手段方式、交易行为对内幕信息的利用性推定等问题的认定上,法院存在较大的裁量空间,且内幕交易罪属于典型的行政犯,个别构成要素的证明标准往往直接引用证监会的推断性结论,因此内幕交易行为实际上也存在着较大的刑事风险,而且针对证监会或法院的上述推断性结论成功抗辩的难度极大。对此,无论是企业本身或是员工个人均应引起足够重视。

一、近三年内的内幕交易案件行政执法概况

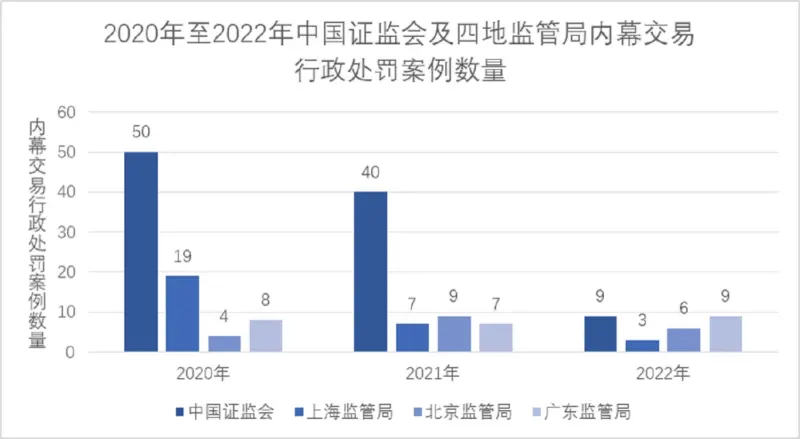

1. 近三年内证监会及主要证监局的行政执法案件数量

- 2020年,涉证券行政处罚案例共380起,涉内幕交易行为138起,占比36.32%;频发地域:中国证监会50起,上海市19起,广东省8起;北京市仅4起;

- 2021年,涉证券行政处罚案例共373起,涉内幕交易行为120起,占比32.17%;频发地域:中国证监会40起,山东省10起,北京市9起,广东省、上海市7起,浙江省6起;

- 2022年,涉证券行政处罚案例共360起,涉内幕交易行为78起,占比21.67%;频发地域:中国证监会9起,广东省、辽宁省也9起,北京市、浙江省6起;上海市仅3起。

2. 近三年内内幕交易行政处罚的新趋势

(1)案件数量尽管总体趋少,但监管力度显著增强

从已公开案例来看,最为常见的内幕交易行为类型为个人从案涉证券所属上市公司的实控人、董事及财务人员等内幕信息知情人处非法获取内幕信息,并利用该内幕信息进行交易;少数案例为参与内幕信息所涉事项的公司员工直接利用其知悉的内幕信息进行交易或者建议他人进行交易的情形。

内幕交易案查处“关键少数”的监管力度显著增强,上市公司的董监高、实控人、大股东等“关键少数”作为上市公司内部人员,在获知内幕信息方面具有天然的优势,在凭借内幕信息获利方面也具有较大便利性。仅从2022年处罚情况来看,这类“法定知情人”作为内幕信息形成、传递的关键枢纽,其违法占比已达到近30%,所涉违法形态包括内幕信息知情人直接进行内幕交易、泄露内幕信息、建议他人交易等。可见,尽管监管部门愈发强化对“关键少数”的行为监管,但该群体的法律合规意识仍有待加强。

(2)单位处罚数量呈上升趋势,处罚范围不断扩大

单位处罚的案件数量也显著增加,2022年,共有4家单位主体因内幕交易被作出行政处罚,这在往年并不常见。四家单位分别为上市公司控股股东、上市公司持股5%以上的大股东、基金公司、与上市公司有业务往来的合作伙伴。涉案单位主体作为行政处罚对象,相较于自然人主体而言,其影响程度和范围均呈现放大趋势,尤其对上市公司的影响是极为深远的。可以预见的是,未来针对单位对象的查处力度还会继续加大,需要引起相关主体的警觉和重视。

(3)针对“窝案”一罚到底,彰显“零容忍”政策威力

近年来“窝案”频发,仅2022年证监会和各地证监局就查处了9起处罚对象在3个以上的窝案,不少内幕交易行为同时涉及5名以上的当事人,这类案件不仅涉案人数众多,而且所涉内幕交易违法形态也较为丰富,涉及内幕信息数量也较多且传递链条较长,这使得内幕交易违规的查处难度加大、查处力度增强,且一般而言所涉处罚力度也层次丰富且普遍较重。

(4)涉案企业的行业分布较为分散

从涉案公司的行业分布来看,随着近年来上市公司的规模不断扩大,相关涉案公司的行业分布呈分散化趋势。根据已公开案例,相关涉案公司的经营领域最常见为科技公司,还有少数生物、制药公司以及地产、设计类公司,其中也不乏基金管理公司类公司。从企业管理的角度来看,内幕交易合规工作是此类上市公司需要尽快投入学习成本的领域。

二、证监会处罚的认定思路

通过对上述行政处罚案例的观察,证监会一般考虑结合内幕信息、内幕信息知情人及内幕交易行为的认定要素来判断内幕交易违规行为。上述认定要素通常也表现为行政相对人的对抗性辩点,主要集中于以下几个方面:

- 内幕信息及内幕信息敏感期的认定要素(包括内幕信息的形成时间、公开范围及内幕信息涉及事项的确定性等)。;

- 内幕信息知情人的认定要素(包括相关人员的参与程度、所属类别以及接触内幕信息的时间等)。一般而言,内幕信息知情人作为认定内幕交易行为的连接点,也是证监会进一步调查分析行为人获得内幕信息的具体方式的重要依据。;

- 内幕交易行为的认定要素(包括交易股票的账户信息、交易时间、交易获利情况等)。由于内幕交易行为涉及的环节较多、成因复杂,相应的认定要素也较为复杂。但总体来看,不论行为人买入股票后有无交易行为,内幕信息公开后是否还持有该股票,只要行为人知悉内幕信息后在敏感期内买入该股票,便普遍被认定为构成利用内幕信息进行股票交易的行为。证监会一般认为,交易行为与内幕信息高度吻合,且行为人无法提供合理说明或证据排除内幕交易嫌疑,即可推定构成内幕交易。

三、近三年内的内幕交易刑事犯罪案件概况

内幕交易罪作为典型的行政犯,具有行政与刑事上的双重违法性,且行政违法是构成犯罪的前提,即内幕交易罪均以证监会认定违法作为前提,通常以证监会出具的《认定函》作为构成犯罪的依据。实践中,内幕交易罪的发现机制通常表现为证监会(局)向公安机关移交犯罪线索,即证监会(局)在发现内幕交易行为已经达到犯罪标准后,选择以先罚后刑或直接移送刑事处理的方式向公安机关移送案件线索。

以本文关注的近三年刑事案件为例,2020年至2022年内幕交易罪判决书共14份,有11例案例均已受到行政处罚,占比达78.6%,这也显示针对证券犯罪从严监管的新趋势,即逐渐由原有的“集中统一”的行政监管模式向“平行移送”的监管模式转变,各地证券监管机构在行政执法过程中发现证券违法行为涉嫌犯罪的,将案件线索移送当地同级公安机关立案侦查,证券监管机构配合公安机关,在第一时间控制犯罪嫌疑人并采取相关调查取证措施。可以预见的是,“平行移送”的监管模式极大提高了被调查对象的刑事风险,相关主体的纠错空间进一步被缩窄,本可以在行政监管阶段解决和纠正的问题可能在尚未来得及纠正的情形下,直接被采取刑事调查措施。在此情况下,内幕交易刑事合规工作愈发重要,直接关系到相关主体的直接利益,需要引起足够的警觉和重视。

1. 近三年内内幕交易刑事处罚案件概况

2020年-2022年,内幕交易罪案件共计14起,相对于行政处罚而言,总体数量较少,但具有如下独立特征:

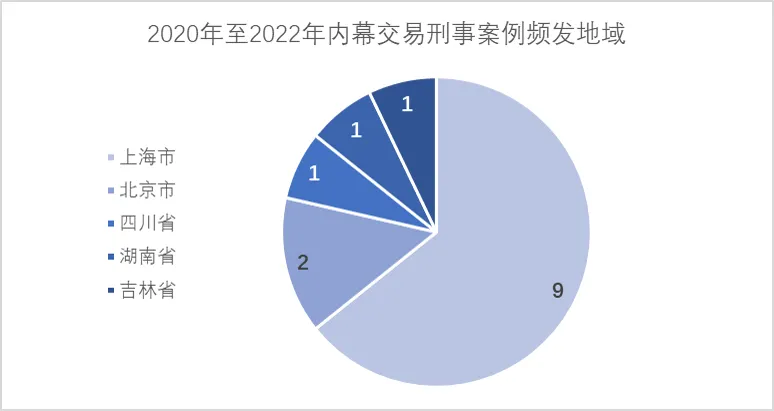

- 频发地域:上海市9起,北京市2起;四川省1起;湖南省1起;吉林省1起;

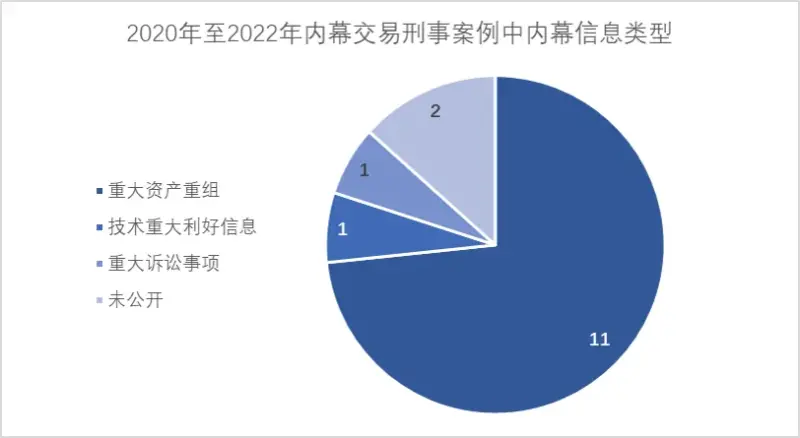

- 内幕信息类型:重大资产重组11起,技术重大利好信息1起,重大诉讼事项1起,未公开2起;

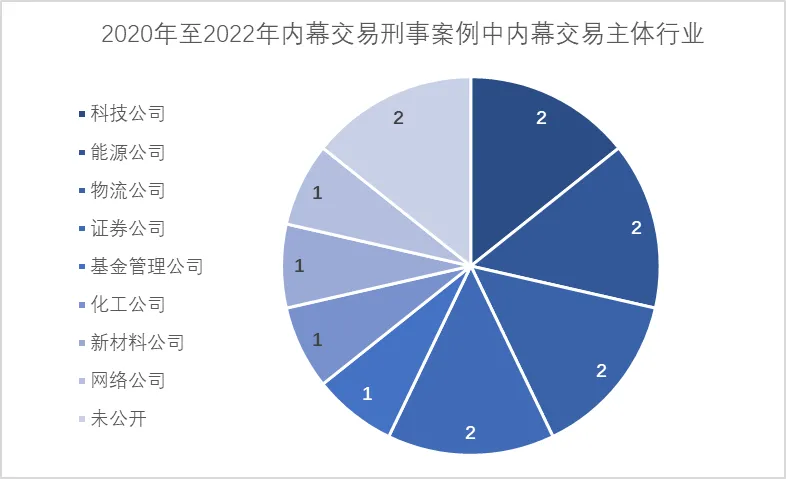

- 内幕交易主体所涉行业:科技公司2起,能源公司2起,物流公司2起,证券公司2起、基金管理公司1起,化工公司1起,新材料公司1起,网络公司1起,未公开2起。

2. 刑事处罚的认定思路

(1)与行政思路总体一致

由于执法主体及认定依据存在差异,刑事处罚的认定思路与行政处罚存在部分异同点,具体如下:

- 认定内幕信息及内幕信息敏感期(包括形成时间、公开时间)

- 认定内幕信息知情人(若是非法获取内幕信息的行为人,还会进一步判断行为人获悉内幕信息的时间和方式)

- 认定内幕交易行为方式(主要包括交易股票的账户信息、交易时间、交易获利情况等)

- 对证监会/地方证监局是否作出行政处罚的考量(即是否构成内幕交易行政违规行为以及是否已受到行政处罚,如有,相关罚款、违法所得是否已全部缴纳到位。)

- 量刑问题(根据内幕信息敏感期内证券交易成交额判断犯罪情节的轻重;是否具有坦白、认罪认罚、系初犯、已缴纳个人行政处罚罚款、对社会作出的贡献等法定、酌定量刑情节)

总体来看,内幕交易罪在审查内幕信息、内幕交易主体(内幕信息知情人及非法获取内幕信息的行为人)、内幕交易敏感期、内幕交易行为(直接内幕交易行为及泄露内幕信息行为)等方面的标准与内幕交易行政违法案件基本一致,行政处罚或刑事处罚的关键区分点在于行为的危害性程度,尤其表现在违法所得的审查计算上。

(2)刑事认定及裁判方式均存在一定争议

i. 刑事裁断是否无差别采信行政认定结论存在争议

刑事案件中对于证监会出具的《认定函》的适用效力问题始终存在争议:

内幕交易罪中,公安机关一般会就内幕信息、内幕信息价格敏感期、内幕信息知情人等专业问题商请中国证监会进行专业认定,由证监会出具“认定函”。该“认定函”一般作为认定行政违法性的首要证据,司法机关往往直接援引认定函的结论作出有罪认定。由于认定函不同于正式的行政决定,相关人无法针对该认定函的结论进行救济,同时认定函又在刑事司法中直接影响犯罪定性,因此对于该“认定函”的性质、证据种类以及如何在刑事诉讼中审查运用,无论是学术界还是司法实务界,均存在很大的争议。

首先,就《认定函》的性质而言,根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》第四条规定,应属于证监会根据司法机关办案需要,依法就专业问题出具的认定意见,司法机关可以在其认定意见的基础上,根据案件事实和法律规定对内幕交易行为作出认定。实践中,内幕交易案中提及证监会出具的“认定函/认定意见”的案件共42起,其中有多起案例明确认定《认定函》属于书证,还有1起案例将其界定为公文书证;有1起案例将其类比鉴定意见;也有3起案例并未明确其证据类型,而是依据相关法律法规认定其系证监会根据法律授权做出的专业认定,具有合法性、客观性和真实性,具有证明力,可以作为定案的根据。

其次,就《认定函》的效力而言,多数法院均直接认可认定函对基础犯罪事实起到“证据”的效力;仅有9起案例法院在将《认定函》列为证据的同时,自行详细论证了内幕交易犯罪行为的构罪要素,或者法院面对被告人(及其辩护人)就证监会《认定函》性质或结论的质疑,通过自行论证最终审核、肯定了认定函的结论;目前仅检索到有1起案例法院在最终认定内幕交易犯罪行为时,否定了《认定函》的结论,认定现有证据不足以排除合理怀疑、认定构成内幕交易罪。可见,从目前司法实践经验来看,即使证监会出具《认定函》的效力并不能直接等同于法定证据,理论上尚不足以作为定案依据,并且从行政机关认定违法行为标准及刑事司法机关认定犯罪行为标准的差异角度来看,刑事案件中司法机关对于行政机关的认定结论尚应通过法庭调查予以认定,但实践中司法机关大多直接采纳《认定函》结论,当事人及辩护人的相关辩解往往被法官的自由心证忽略或驳回,上述争议案例的裁判说理部分少见有针对性的回应。

ii. 单纯以内幕交易成交额判断犯罪情节的轻重存在争议

根据我国刑法对内幕交易罪的法益保护设定来看,内幕交易罪破坏了资本市场交易秩序和管理制度,因此内幕交易罪的认定不以获利作为认定标准,多数案例也显示即使当事人最终没有实际获利,仍然单纯以内幕交易的实际成交额获刑,且往往因为成交量巨大,缺少从轻处罚的空间。单从内幕交易罪的处罚目的来看,此类单纯依据某一量刑条件,缺少综合考量的判决,难以有效发挥刑罚的教育功能。

对比来看,在内幕交易监管较为发达的国家,内幕交易处罚裁量的主要考量因素相对充分,能够较好的平衡处罚的惩治与教育效果。例如在美国重要SEC v. Payton案裁判文书中,法官引证了SEC v. Haligiannis案中,法官认为需要被考量的下列因素:(1)被告行为的恶劣程度;(2)被告人的故意程度;(3)被告的行为是否造成了重大损失或带来了相应风险;(4)被告的行为是否为再犯;(5)根据被告的财务情况判断是否存在减免的情形。[1]

从目前的刑事处罚形势来看,司法机关和证监会均对内幕交易的认定和处罚拥有较大的自由裁量权,相关企业应当尤其做好合规工作,从形成机制上做好预防内幕交易风险的充足准备。

- SEC. v. Haligiannis, 470F. Supp. 2d373, 2007 ↑