“绿色金融”或“可持续金融”的概念自20世纪末开始被提出并践行。自2015年国务院在《生态文明体制改革总体方案》中首次明确提出搭建绿色金融体系以来,我国已经逐渐形成系统性绿色金融政策框架。随着双碳目标的提出,我国的绿色金融政策及实践踏上了发展的快车道。今年6月银保监会颁布了《银行业保险业绿色金融指引》,是在原有的《绿色信贷指引》的基础上的全面升级,将“治理”因素纳入绿色金融考量标准,首次全面提出环境、社会和治理要求,并明确了对于保险机构的适用,要求银行及保险机构在一年内根据指引建立和完善内部管理制度和流程。这一指引的出台将促使银行保险机构审视并改进其治理结构、内部制度和业务流程,也将对其他金融行业的绿色金融政策发展产生带动作用。

中国监管语境下的“绿色金融”

“绿色金融”或“可持续金融”的概念自20世纪90年代起逐步被提出和践行,并且随着联合国2030可持续发展目标(SDGs)和《巴黎协定》的制定和实施而影响日益扩大。我国在推动绿色发展、建设生态文明的过程中,也积极推进落实可持续发展目标和气候变化《巴黎协定》。

“绿色金融”或“可持续金融”的含义,起初更多强调环境和可持续发展,随着ESG(即环境、社会和治理)概念自2004年被提出并被广泛认可和推行,“绿色金融”或“可持续金融”的政策及实践中也越来越多地以ESG为考虑因素。联合国环境署指出,绿色融资旨在提高来自公共、私营和非营利部门的资金流动水平(来自银行、小额信贷、保险和投资),以实现可持续发展优先事项,而其中一个关键是更好地管理环境和社会风险,抓住既能带来可观回报又能带来环境效益的机会,并表现出更大的责任感。[1] 欧盟委员会则指出,可持续金融是指在金融部门做出投资决策时考虑环境、社会和治理(ESG)因素的过程,从而确保对可持续经济活动和项目进行更多的长期投资。[2]

ESG的官方概念起源于2004年,联合国联合18家金融机构发布的《Who Cares Wins-Connecting Financial Markets to a Changing World》的研究报告,提出投资机构需要将ESG纳入投资分析中。2005年年初,时任联合国秘书长科菲·安南邀请一批全球规模最大的机构投资者共同制定负责任投资原则(Principles for Responsible Investment,“PRI”) ,共列举了六条投资基本原则作为PRI签署方的ESG投资原则和纲领,推进ESG在投资领域的运用。随着全球经济可持续发展趋势,从投资角度,全球范围内众多金融机构与投资机构都已经将ESG纳入自身的投资研究和投资决策体系中;与此同时,各国政府、监管机构和市场经营主体也越来越重视企业的ESG合规经营及披露义务。

“绿色金融”的概念及规则在我国亦不断演进与发展。2016年8月,央行、财政部、发改委、环境保护部、银监会、证监会和保监会联合发布《关于构建绿色金融体系的指导意见》,明确绿色金融系指“为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动,即对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务”,更多强调环保节能因素。随着我国绿色发展政策的不断推进,各方面政策包括上市公司ESG披露要求的明确,以及我国金融行业经营者积极参与联合国环境署金融倡议(“UNEP FI”)、赤道原则等国际组织并承担相应的ESG义务,ESG因素也越来越多地被纳入绿色金融的政策和考量。2021年的《金融标准化“十四五”发展规划》在“加快完善绿色金融标准体系”章节中明确,将建立环境、社会和治理(ESG)评价标准体系。银保监会发布的《2021年银行保险机构公司治理监管评估结果总体情况》中将“银行保险机构将环境、社会和公司治理(ESG)理念融入经营管理各环节”作为评估发现的良好公司治理实践加以肯定。证监会于2022年4月26日发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》也提出“引导行业总结ESG投资规律,大力发展绿色金融”。今年6月银保监会在颁布《银行业保险业绿色金融指引》( “《绿色金融指引》”)之后的答记者问中也明确,环境、社会和治理(ESG)作为国际通行的投融资理念,是绿色金融管理的一个重要支柱。[3]

在遵守我国绿色金融政策法规的要求之外,我国金融机构和投资机构也在积极参与国际组织,践行ESG投融资责任,包括但不限于积极签署加入UNEP FI项下以推行ESG为目的的负责任银行原则、可持续保险原则和负责任投资原则,以及积极加入以绿色信贷为目的的赤道原则(Equator Principles)等国际准则。截至2022年7月,中国共有20家银行签署负责任银行原则、3家保险公司签署可持续保险原则,104家机构签署负责任投资原则,其中涉及4家资产所有者(包括保险及信托公司)、75家投资管理人(包括公募与私募基金)以及25家相关服务提供方(包括咨询公司、金融科技公司及评级机构)。截至2022年7月,国内共有9家适用赤道原则的银行。

我国绿色金融规则及

《绿色金融指引》的影响

1. 绿色金融规则

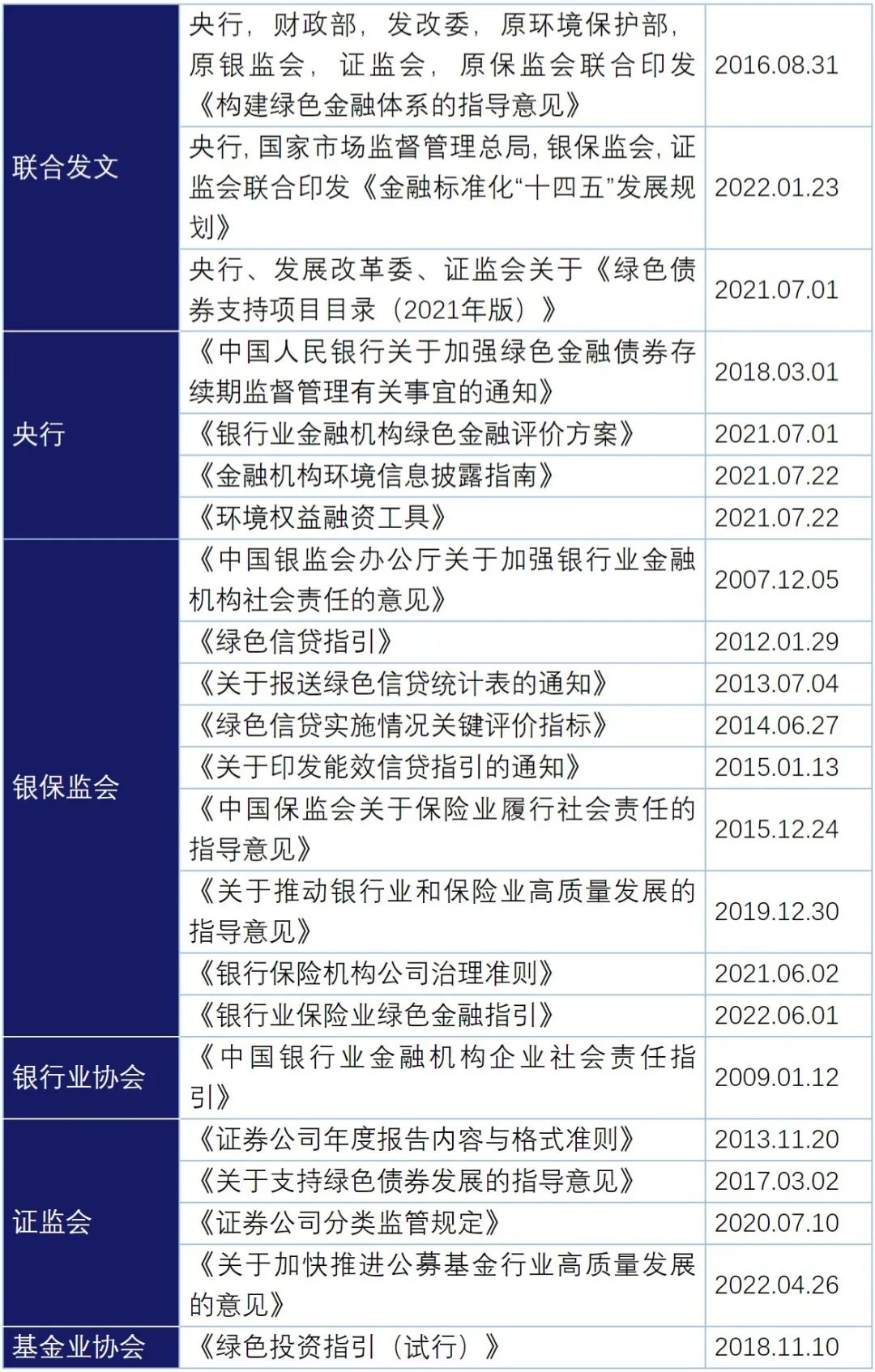

自2015年国务院在《生态文明体制改革总体方案》中首次明确提出搭建绿色金融体系以来,我国已经形成系统性绿色金融政策框架。随着 “2030碳达峰,2060碳中和”双碳目标的提出,我国的绿色金融政策体系不断演进和完善。特别是2022年6月1日由银保监会颁布的《绿色金融指引》,首次在金融行业全面及明确地对金融机构的ESG相关义务提供指引,并将保险机构明确纳入《绿色金融指引》适用的范畴。

绿色金融主要法规

2.《绿色金融指引》的影响

《绿色金融指引》在原银监会于2012年颁布的《绿色信贷指引》基础上,以推行绿色金融为原则,将原有的“绿色信贷”扩展为含义更广的“绿色金融”,并同时更新和细化了相关的要求及规定。这一指引的出台将促使银行保险机构审视并改进其治理结构、内部制度和业务流程,也将对其他金融行业的绿色金融政策发展产生带动作用。我们在下文对于《绿色金融指引》带来的主要变化以及银行保险机构在实践中应予关注事项进行简析:

(1)适用对象和适用行为扩大

首先,适用对象上明确包括保险机构。原银监会发布的《绿色信贷指引》仅适用于银行业金融机构,而银保监会发布的《绿色金融指引》明确“本指引所称银行保险机构包括在中华人民共和国境内依法设立的开发银行、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、保险集团(控股)公司、保险公司、再保险公司、保险资产管理公司”,且“其他银行业金融机构和保险机构参照本指引执行”。

此前,针对保险机构的绿色金融方面的监管及指引,虽然此前《中国保监会关于保险业履行社会责任的指导意见》等规定关于保险机构履行环保和社会责任做出过指导性意见,以及《银行保险机构公司治理监管评估办法(试行)》要求保险机构在经济、环境和社会方面履行社会责任并将其纳入治理合规标准之一,并且绿色保险产品亦已蓬勃发展,但总体来说,在《绿色金融指引》出台前,我国尚无针对保险机构在绿色金融体系下的全面系统的行为指引。此次《绿色金融指引》:

-

把保险机构统一纳入绿色金融监管框架之下,对其设置与银行业金融机构的同等义务,保险机构需要在组织管理、制度建设、投融资流程、内控管理与信息披露等各方面对标《绿色金融指引》,在一年的期限内建立和完善相关制度和流程;特别是如下述第二段所讨论,《绿色金融指引》也适用于银行保险机构的投资项目,因此在保险机构投资项目流程中也需要遵守指引中的相关规定;

-

对保险机构提出特定要求,包括:

-

将ESG评估结果作为成本管理和投资决策的重要依据,根据客户风险情况,实行差别费率;

-

重点关注投保环境、社会和治理风险等相关保险的客户、保险资金实体投资项目的融资方以及其他根据法律法规或合同约定开展环境、社会和治理风险管理的客户;

-

积极开发绿色保险产品及服务创新,推动保险客户提高环境、社会和治理风险管理意识,根据合同约定开展事故预防和风险隐患排查。

考虑到此前保险公司的绿色金融制度体系与《绿色金融指引》并不完全一致,保险机构将需要全面根据《绿色金融指引》对于内部制度和组织结构进行梳理和完善。

其次,适用行为上明确包括投资行为。此前《绿色信贷指引》在业务方面仅适用于信贷活动,未包括投资行为。在《绿色金融指引》下,投资活动也被要求遵守其规定,因此保险公司需要在投资活动中全面执行《绿色金融指引的要求》,包括对投资项目加强尽职调查、进行合规审查、根据客户的ESG风险确定投资权限和审批流程,对于在ESG方面存在重大违法违规的客户,应当严格限制对其投资;应将客户对ESG风险管理状况作为资金拨付的重要依据,并加强投后管理。

(2)要求银行保险机构在治理、经营和业务中考虑治理(G)因素。相较于《绿色信贷指引》,《绿色金融指引》将所有“环境和社会”的措辞全部替换为“环境、社会和治理”,要求银行保险要将环境、社会和治理要求纳入业务管理流程和风险管理体系,持续完善相关政策制度和流程管理;在支持实体经济绿色发展的同时,银行保险机构也应重视自身的环境、社会和治理表现,实现绿色低碳转型发展。具体而言,银行保险机构应制定ESG评估标准并设置风险名单制度,针对不同风险对客户实施差别费率或差别化风险管理,在风险评估、尽职调查、合规审查、信贷管理、投后管理等方面关注ESG因素,并在内控检查、评价考核及信息披露中涵盖治理因素。

针对“治理”因素,《绿色金融指引》并未明确其具体的范围。参照银行保险机构公司治理准则、上市公司披露准则和相关关系指引以及国际实践,通常“治理”因素会涉及所有权及控制、公司权力机构运行情况、内控制度、员工薪酬、利润分配、运营重大风险、财务及税务的合规和透明度等方面。银行保险机构需要在目前“环境与社会”两个维度的业务流程体系和治理体系基础上进行全面梳理,以确定在制度、政策及流程中的缺失因素并进行全面更新,将“治理”内容纳入既有的业务及管理体系中。

(3)完善组织架构方面要求。此前,《绿色信贷指引》已要求银行业金融机构建绿色信贷组织管理结构,包括董事会、理事会及高管层的相应职责。此次《绿色金融指引》在上述组织结构框架的基础上,进一步要求:

-

董事会或理事会指定一个专门委员会来负责绿色金融工作,监督、评估本机构绿色金融发展战略执行情况;

-

确定一名省、地市级分支机构的高级管理人员牵头负责绿色金融工作;

-

鼓励组建绿色金融专业部门、建设特色分支机构、设置专岗专职。

在目前的实践中,我国部分银行已经在《绿色金融指引》发布之前就已经设置了类似的组织架构。根据各银行披露的社会责任报告,某些银行已在董事会层面指定了专门委员会,职责中包含了绿色金融或ESG相关内容。比如工行在董事会层面成立了社会责任与消费者权益保护委员会,并在管理层和各一级分行设立绿色金融委员会;建行将原董事会社会责任与关联交易委员会更改为关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会,并将高管层的绿色信贷委员会调整为绿色金融委员会;中行在董事会下设企业文化与消费者权益保护委员会、在董事会执行委员会下设立绿色金融管理委员会;农行在高管层设立绿色金融委员会。[4]保险公司来看,也有一些保险公司在组织机构的建设层面将绿色金融或ESG纳入其中,比如太平洋保险在董事会层面设立了“战略与投资决策及 ESG 委员会”负责制定可持续发展的方向。我们理解,未来各家银行和保险公司将在目前现有的组织架构的基础上,进一步调整和优化自身的组织架构以及各机构、岗位的具体职责和权限,使其更加符合《绿色金融指引》的要求。

(4)关注重点客户及其供应商。与此前的《绿色信贷指引》相比,《绿色金融指引》要求银行保险机构:

-

重点关注四类客户:银行信贷客户、投保环境、社会、治理风险等相关保险的客户、保险资金实体投资项目的融资方和其他根据法律法规或合同约定应开展环境、社会和治理风险管理的客户;

-

增加了有关客户(融资方)主要承包商、供应商的要求:要求银行保险机构关注因客户的主要承包商、供应商公司治理缺陷和管理不到位而在建设、生产、经营活动中可能给环境、社会带来的危害及引发的风险;规定在境外投资项目中,银行保险机构应要求项目发起人及其主要承包商、供应商遵守项目所在国家或地区有关生态、环境、土地、健康、安全等相关法律法规,遵循相关国际惯例或准则,确保对项目的管理与国际良好做法在实质上保持一致。

根据我们的理解,部分银行保险机构在实践中已经在进行对客户供应商、承包商的相关审查。随着《绿色金融指引》的出台,银行保险机构均应按照要求,完善业务流程中对于供应链风险的管理。

(5)加强信息披露,建立申诉回应机制。《绿色信贷指引》已经对银行业金融机构针对绿色信贷战略、政策和发展情况的披露义务进行相应规定。《绿色金融指引》在其基础上,将其披露义务扩大到绿色金融相关内容,同时要求银行保险机构借鉴国际惯例、准则或良好实践,提升信息披露水平。此外,要求银行保险机构针对涉及重大环境、社会和治理风险影响的授信或投资情况,建立申诉回应机制。

目前实践中,大部分银行和保险公司依据原银监会发布的《关于加强银行业金融机构社会责任的意见》、《中国保监会关于保险业履行社会责任的指导意见》和《银行保险机构公司治理监管评估办法(试行)》等规定的指导性意见,定期发布社会责任报告,在相关利益者权益保护、环境保护、公共利益保护等方面进行阐述,但大部分银行和保险公司的社会责任报告不包括治理内容。如前讨论,鉴于《绿色金融指引》将治理因素纳入考量范围,而且对银行保险机构的内部治理及业务流程提出了新的指引标准,银行保险机构需要对照新的指引要求,相应审核其信息披露需要予以增补的内容。

(6)设置了一年过渡期。由于《绿色金融指引》首次提出ESG的概念并对金融机构绿色金融的经营和业务开展进行了更新指导,因此银保监会设置了一年期的过渡期,要求银行保险机构在此期间内建立和完善相关的内部管理制度和流程。

金融机构绿色合规及经营展望

结合我国绿色金融相关政策的不断发展,以及金融机构自身ESG理念的不断加强,金融机构的ESG合规经营及披露也必将日臻完善。基于我们对于目前政策及市场实践的观察,我们对金融机构ESG的未来发展趋势有以下几点展望:

1. 针对不同金融机构的绿色金融指引将陆续出台。目前的《绿色金融指引》适用于银行业金融机构及保险机构,但尚未明确适用于银保监会监管的其他非银行金融机构。证监会层面已发布的规则以上市公司治理和披露,以及绿色债券等绿色金融产品为主,也尚未颁布对于证券公司、期货公司、基金公司等机构的综合性ESG合规治理及披露指南。鉴于绿色《金融标准化“十四五”发展规划》已提出,做好绿色金融顶层设计和规划,完善绿色金融政策框架和激励约束机制,发挥金融支持绿色发展的功能,将成为金融业重点工作。我们预计,随着各金融机构发行的绿色金融产品不断进步和发展,覆盖更多金融机构的绿色金融相关指引将陆续出台,以规范各金融机构的绿色金融业务和绿色经营活动。

2. 金融机构ESG信息披露标准将逐步统一。目前针对金融机构的信息披露标准仅有2021年7月中国人民银行发布非强制性的《金融机构环境信息披露指南》,目前关于S(社会责任)及G(公司治理)方面尚无针对金融机构的信息披露指南。随着绿色金融的不断发展,对金融机构ESG治理要求的不断提高,我们预计监管机构及各行业协会将出台更加全面的ESG披露指南或标准。虽然目前《绿色金融指引》仍未强制银行保险金融机构进行ESG三方面的合并披露,但由于监管机构已经明确释放信号表明信息披露方面将借鉴国际准则及经验,我们预计,未来无论是监管口径还是银行的实践,都会逐步偏向于将ESG三个因素进行统一的披露,以形成银行保险业乃至整个金融行业的ESG规范披露格式。

3. 金融机构ESG合规的广度拓宽、深度加强。相对而言,目前国内金融机构的ESG制度和实践更多偏重于环保,比如发行绿色产品、推行绿色办公、节能减排、绿色采购等,而针对社会层面的性别平等政策、数据安全、客户权益保护、员工培训和发展等方面的内容则相对比较欠缺,披露的篇幅也相对较少。随着金融机构ESG合规的不断发展和认识的深入,通过借鉴国际经验,相信金融机构ESG合规所覆盖的范围将进一步拓展,且实践中执行的深度也将进一步提升。

1. 参联合国环境署网站

(https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-financing)

2. 参欧盟委员会网站

(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance_en)

3. 参《中国银保监会有关部门负责人就<银行业保险业绿色金融指引>答记者问》

http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1054659&itemId=917

4. 参各银行2021年披露的《社会责任报告》,以及《中银研究:从2020年年报看四大行绿色金融发展情况》

(https://finance.sina.com.cn/zl/china/2021-04-16/zl-ikmyaawc0066361.shtml)

喻菡(Grace Yu)

合伙人

grace.yu@fangdalaw.com

执业领域:专攻金融监管及公司并购、投资业务

潘思元(Siyuan Pan)

合伙人

siyuan.pan@fangdalaw.com

执业领域:专攻金融机构业务、境内外公司并购及私募股权投资

郑鹤鸣(Hailey Zheng)

方达律师事务所

感谢实习生周子凡对本文的贡献。

本微信公众号所发布的资讯或文章仅为交流讨论目的,不代表方达律师事务所出具的任何法律意见。任何依据本文的全部或部分内容而作出的判断或决定(无论作为或不作为)以及因此造成的法律后果,方达律师事务所不承担任何责任。如果您需要相关法律意见或法律服务,欢迎与方达律师事务所相关律师联系。