前言

在鼓励进口药品地产化的政策导向下,国家药监局陆续颁布多项监管文件指导和支持已上市境外生产药品转移至境内生产的药品注册申请工作。2021年1月国家药监局颁布《药品上市后变更管理办法(试行)》及相关政策解读,首次提出已在境内上市的境外生产药品转移至境内生产由境内申请人按照药品上市注册申请的要求和程序提出申请,但可以一定程度上简化申报资料要求,符合要求的可申请成为参比制剂。2023年3月和12月国家药监局分别出台《已上市境外生产药品转移至境内生产的药品上市注册申请申报资料要求(化学药品)(征求意见稿)》(“化学药地产化申请材料征求意见稿”)、《已上市境外生产药品转移至境内生产的药品上市注册申请申报资料要求(治疗用生物制品)(征求意见稿)》(“生物药地产化申请材料征求意见稿”),以期明确化学药品和治疗用生物制品两类进口药品的境内生产转移所需注册申请资料要求。2024年1月23日,国家药监局进一步公开征求《关于优化已在境内上市的境外生产药品转移至境内生产的药品上市注册申请相关事宜的公告》的意见(“公告征求意见稿”),其中规定对原研的化学药品和生物制品转移至境内生产的药品上市注册申请,纳入优先审批适用范围。上述监管政策总体上有利于本土CDMO的发展,并有助于吸引外商投资及推动国内药品产业链的完整化趋势。

本文将尝试探讨进口药品地产化监管政策中所传递的监管重点与趋势,以及其可能对进口药品布局及商业策略产生的潜在影响。

1. 已上市进口药品转境内生产的前提及适用范围

根据化学药地产化申请材料征求意见稿及生物药地产化申请材料征求意见稿,药监局对已上市进口药品转境内生产规定了一定前提条件及适用范围。

1. 附条件批准

申请地产化的药品需是已在境内注册上市的药品。

对于化学药品而言,原则上附条件批准的药品不允许转移至境内生产。重大突发公共卫生事件应急所需防治药品除外,但该情形下境内药品注册申请人应与境外持有人为同一集团下的主体。

对于生物药而言,附条件批准的适应症不允许转移至境内生产。如果已常规上市境外生产药品包含附条件批准的适应症的,转移至境内生产时,仅可申报境外生产药品已常规批准的适应症。

2. 不得多次转移至境内生产

境外生产的化学药和生物药均不得多次转移至境内不同持有人生产(即境外A企业转移至境内B企业后,不得再次由A企业转移至境内其他C企业),亦不得拆分同一药品品种的不同规格、适应症至不同境内持有人。如需更换境内持有人,应先申请注销境内原持有人药品批准文号。

3. 适用范围

化学药地产化申请材料征求意见稿的适用范围为:原研进口药品、按新注册分类批准的进口仿制药以及通过一致性评价的进口仿制药。

生物药地产化申请材料征求意见稿中未特别指明适用范围。理解治疗用生物制品中各个注册分类均有可能落入“已上市境外生产治疗用生物制品转移至境内生产”的范围。

4. 继续作为原研参照药的条件及影响

在生物药地产化申请材料征求意见稿中,特别规定在且仅在转移后药品和转移前原研药属于同一集团且受控于同一质量管理体系并符合相关技术要求的情形下,转移后的治疗用生物制品方可作为原研参照药。

这一规定一旦实施,则意味着在生物制品的跨境License-in许可交易中,若境外许可方和境内被许可方有意进行生产技术转移至境内并转让药品上市许可持有人(MAH)至境内被许可方,但由于境内被许可方大概率与境外许可方不属于同一集团,则在地产化完成后,该产品将失去原研药身份,视为仿制药。以下区分已在中国注册及未在中国注册两种情形,分别讨论对转地产后境内MAH持证主体的考虑和选择。

情形一:已由境外许可方作为MAH在中国注册的进口治疗用生物制品的地产化

如果无需维持原研药身份,则可以由境内被许可方作为申请人提交已上市境外生产药品转移至境内生产的药品上市注册申请。

如果拟维持原研药身份,则 (i) 由境外许可方的境内实体作为申请人完成产品转移至境内生产的药品上市注册申请,境内被许可方根据许可协议负责产品在中国大陆的商业化;或者(ii) 探索将一个境外司法辖区的药品上市许可先转让给境内被许可方的境外实体并根据国家药监局规定完成相关上市后变更的可行性,进而境内被许可方作为该境外实体同一集团下的主体进行转移境内生产的药品上市注册申请。

情形二:尚未在中国注册的治疗用生物制品计划在完成境内注册上市后转地产的]

若许可交易双方拟对于未在中国注册的治疗用生物制品后续进行地产化的,鉴于产品在转地产之前先需完成进口药品的上市注册,因此如若有维持产品原研参照药身份需求的,应注意保持地产化前后药品持证主体属于同一集团(即同属于境外许可方或同属于境内被许可方)。在这种情形下,有两种路径可供选择参考:(i) 境外许可方的境内实体作为申请人提出转移境内生产的药品上市注册申请,境内被许可方负责产品在中国大陆的商业化;(ii) 若境外许可方的境内实体无计划在中国大陆建立实体持证,则最直接的方式是探索在许可区域中加入中国大陆以外的产品拟上市的一个境外司法辖区(该等境外司法辖区获批的相关药品证书可被接受作为参照国药品证书)的可行性,由境内被许可方的境外关联方先在许可区域内持有药品上市许可,进而由境内被许可方的境内实体作为申请人提出转移至境内生产的注册申请,完成产品地产化。

2. 原研产品享优化程序

公告征求意见稿中规定已在境内上市的境外生产药品转移至境内生产的,应由境内申请人按照药品上市注册申请的要求和程序提出申请;相关药学、非临床研究和临床研究资料可提交境外生产药品的原注册申报资料,并提交转移至境内生产的相关研究资料。对原研的化学药品和生物制品转移至境内生产的药品上市注册申请,纳入优先审批适用范围。

该政策给予原研药优先审批的权利,响应了国务院《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》(国发〔2023〕11号)中对于优化已上市境外生产药品转移至境内生产的药品上市注册申请的申报程序的指导原则,进一步激励国外药企在国内建立完整的进口原研药产业链。

3. 申报要求

申请主体

已上市境外生产化学药和治疗用生物制品转移至境内生产的药品上市注册申请主体应为境内申请人。

申请路径

进口化学药转境内生产按照化学药品注册分类4(境内申请人仿制已在境内上市原研药品的药品)提出上市注册申请;进口治疗用生物制品转境内生产按照治疗用生物制品3.4类(其他生物制品)提出上市注册申请。

申报材料

境内申请人需按照现行版《M4:人用药物注册申请通用技术文档(CTD)》(“M4 CTD”)格式编号及项目顺序整理并提交申报资料。

在撰写M4 CTD模块一至模块五的过程中,境内申请人需结合境外转移至境内生产的实际情况,进行转移前后的数据对比研究,提交相关材料,包括药品批准证书、转移前药品持有人同意进行境内生产转移的文件、说明处方工艺、原辅料、包装材料质量一致性的资料、质量研究试验资料、对转移后3批药品的加速试验及长期留样稳定性考察的相关材料等。特别的,对于治疗用生物制品,如转移前后生产样品特定质量属性显示差异,药学对比研究无法充分说明转移前后样品的质量可比或无法准确判定上述差异对药品临床安全性、有效性的影响时,还需开展针对性非临床桥接研究;若在药学对比研究和/或非临床桥接研究无法证明转移前后样品可比的情况下,开展必要的临床研究;对于化学药品,可参照一致性评价的原则,证明转移前后样品生物等效。

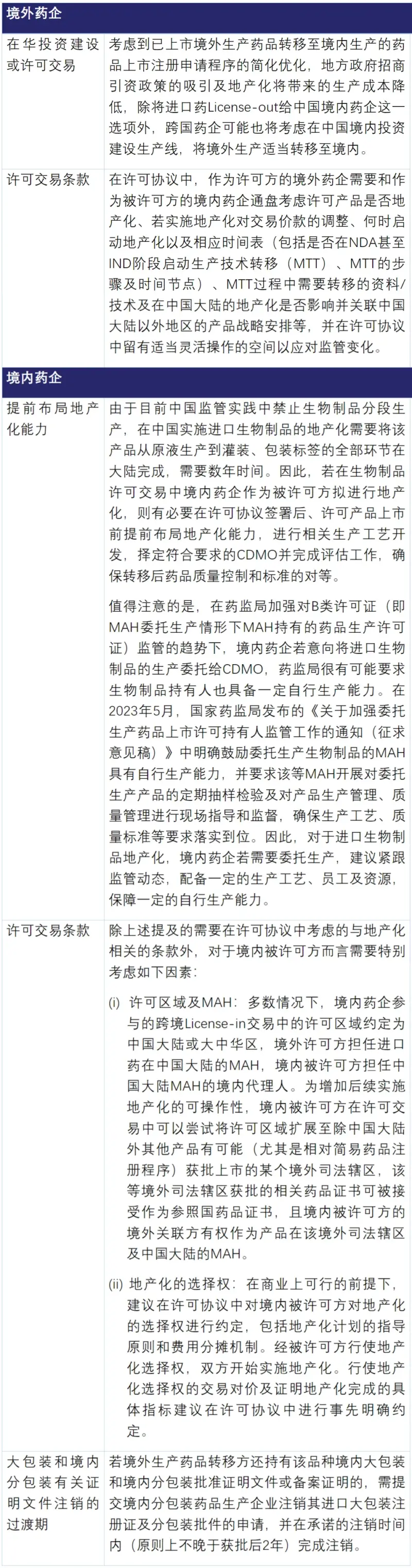

4. 影响 — 改变进口产品的布局与商业策略

上述监管政策对境内外药企考虑及实施地产化可能将产生一系列蝴蝶效应。若境内外药企拟根据上述监管政策开展进口药品地产化,则需在前期在华布局、拟定全球研发、生产、商业化战略、及许可交易不同条款考量等多维度进行综合考虑和规划。

结语

相信进口药地产化将是未来一段时间内医药行业内企业关注的重点之一。我们将持续密切关注前述进口药地产化相关征求意见稿的正式颁布、实施及监管实践,以进一步分享我们在此领域的最新观察和相关实务经验。