2023年2月9日,国家发展和改革委员会(简称“发改委”)在其官方网站上发布了与《企业中长期外债审核登记管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第56号,简称“56号文”)配套的“企业借用中长期外债审核登记办事指南”(简称“56号文办事指南”)[1]。该指南于2023年2月10日起替代此前与《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》(发改外资[2015]2044号)(简称“2044号文”)配套的“企业借用中长期外债审核登记办事指南”(简称“2044号文办事指南”)。

整体而言,56号文办事指南在绝大部分内容上沿用了2044号文办事指南项下的要求和口径。在此基础上,56号文办事指南在其“常见问题解答”部分(简称“56号文问答”)对于56号文中个别不甚清楚的内容进行了补充澄清;另外,为配合56号文的施行,56号文办事指南对2044号文办事指南进行了一些整理性更新。

结合此前的2044号文办事指南,我们在此简要梳理和评析56号文办事指南有哪些实质性更新,以及该等更新对于银行融资业务及相关市场参与主体的影响。

一、间接发债:澄清“主要经营活动在境内的企业”的界定标准

56号文第三十三条规定境内企业间接在境外借用外债(简称“间接发债”)适用56号文,并给出了“间接发债”的定义,即“主要经营活动在境内的企业,以注册在境外的企业的名义,基于境内企业的股权、资产、收益或其他类似权益,在境外发行债券或借用商业贷款等”。56号文问答在此基础上,进一步澄清了“主要经营活动在境内的企业”的界定标准,即“遵循实质重于形式的原则”,从财务指标、经营情况等方面进行判断。如果(1)“境内企业营业收入、净利润、总资产或者净资产的任一指标占发行人/借款人同期经审计合并财务报表相关数据比例超过50%”,且(2)“经营活动的主要环节在境内开展或者主要场所位于境内(或者负责经营管理的高级管理人员多数为中国公民或者经常居住地位于境内的)”,则属于“主要经营活动在境内的企业”。

我们注意到,56号文问答对于“主要经营活动在境内的企业”的界定参照了《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法(征求意见稿)》对于境内企业境外间接发行上市的认定标准[2]。有部分市场观点推测,56号文规定的“间接发债”的主要指向可能仍是“红筹架构”的企业借用外债。但基于现有规定,我们可能尚不能排除非“红筹架构”但“主要经营活动在境内的企业”仍然需要适用56号文的可能性。另外,对于在提款前,从财务指标及经营情况等方面来看,并非“主要经营活动在境内的企业”,但在提款后一定时限内其变为“主要经营活动在境内的企业”(例如,海外基金在境外设立SPV作为借款人借取外债并购(或收购)中国境内企业或资产,在交割完成后SPV借款人将持有中国境内企业或资产,从财务指标及经营情况等方面来看,该等情况有可能会被认为是“主要经营活动在境内的企业”),其借用外债是否也有可能构成间接发债,进而需要进行发改委外债登记,尚有待于进一步的观察。

此外,对于56号文在“间接外债”定义项下提及的“基于境内企业的股权、资产、收益或其他类似权益”应如何理解,56号文问答并未予以解答或澄清。对此,市场主体可能会有不同的理解和疑问,比如:(1)是指融资交易中存在境内主体提供的保证及/或担保,还是境内主体提供的维好安排、安慰函等非担保类增信亦有可能被认为是“基于境内企业的股权、资产、收益或其他类似权益”?(2)纯境外企业借用外债,其主要还款来源最终来自于境内(比如向上分红),但实际融资并未使用任何境内增信是否仍有可能构成间接发债?另外,对于提款前并未“基于境内企业的股权、资产、收益或其他类似权益”,而提款后补充了境内主体提供的保证及/或担保等,是否也有可能构成间接发债,也均有待于发改委后续的澄清和解答。

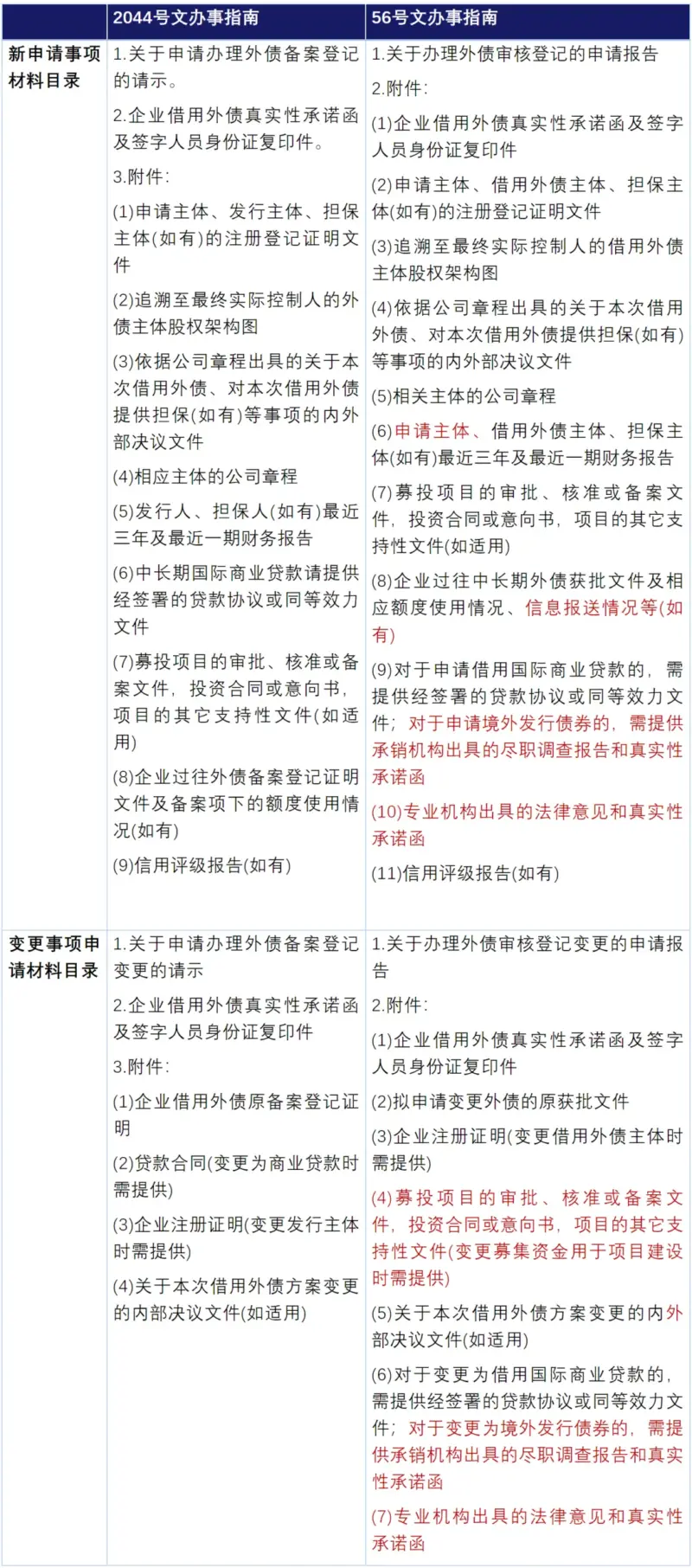

二、申请材料:中介机构的法律意见及真实性承诺函等成为必要申请材料

56号文办事指南明确将“专业机构出具的法律意见和真实性承诺函”以及“对于申请境外发行债券的,需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函”列示为申请发改委外债登记需要提交的申请材料。结合56号文规定“明知或应知企业违反本办法相关规定借用外债而为其提供相关中介服务的”以及“出具的书面核查报告和意见及相关披露信息存在隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”列示为中介机构违规行为并规定了相应的处罚措施,我们理解,56号文办事指南将中介机构的法律意见及真实性承诺函等列示为必要申请材料,是为了配合56号文的前述规定而进行的配套安排,该等安排将促使中介机构后续在为相关企业借用外债提供中介服务时更为谨慎。根据我们向发改委的初步咨询,对于需要作为申请材料提交发改委的法律意见及/或尽职调查报告等目前暂无内容或形式方面的具体要求。对此,发改委后续是否将予以细化,有待于进一步观察。

此外,56号文办事指南对于2044号文办事指南的申请材料目录还有一些其他的调整(具体如下),该等调整值得根据56号文申请发改委外债登记的相关企业关注。

三、新规衔接:已取得登记证明的存量外债,需遵守56号文的事中及事后监管

对于已经获得《借用外债备案登记证明》的存量外债,56号文问答明确“企业原先已获得的《借用外债备案登记证明》有效,但该等存量外债项下的借款人及相关主体需要按照《企业中长期外债审核登记管理办法》(国家发展和改革委员会令第56号)有关要求遵守外债风险管理和事中事后监管的有关规定”。

结合56号文办事指南,我们将56号文的事中及事后监管要求中的报送要求简要整理如下:

对于存在存量外债的境内企业,需重视上述事中及事后的报送要求,56号文第二十八条规定“未按本办法第二十四条、第二十六条规定报告有关信息的,审核登记机关责令企业限期改正;情节严重或逾期不改正的,对相关企业及其主要责任人予以警告”。强化事中及事后监管是56号文项下发改委的主要监管思路之一,对于不按照要求进行报送或报告的企业,发改委或根据56号文等采取相应的措施。

四、其他值得后续关注的事项

1. 报送事项中介机构不可以代为申报

56号文问答明确外债登记事宜“不可以”由律所、证券机构使用其账号(包括法人账号以及法人授权的经办人账号)替外债申报企业进行事项申报,而在2044号文问答项下,就该等事宜,发改委的答复是“不建议。为了便于企业对自身发行外债情况的查询与管理,确保企业信息的安全性,建议使用申请主体/发行主体的法人账号或法人账号授权的经办人账号申报事项”。我们理解,该等调整旨在明确申报企业的主体责任,与56号文强化事中事后监管的监管思路一致。

2.发改委外债登记是否会成为其它流程的前置条件

56号文第十七条规定“企业凭《审核登记证明》按规定办理外汇登记、账户开立、资金收付和汇兑、资金使用等相关手续。对于属于本办法管理范围但未取得《审核登记证明》的企业,相关部门不予办理有关手续,金融机构不予办理有关业务”。56号文问答中并未对该条款进一步澄清,在56号文实施后,发改委的《审核登记证明》是否将成为后续企业借用中长期外债在外汇管理局及相关银行办理外汇登记、账户开立、资金收付和汇兑、资金使用等相关手续的前置文件,有待于观察。

3.完成登记的实际时间是否将会大幅延长

56号文相对于2044号文延长了发改委的审核时限,将审核时限从2044号文项下规定的“自受理之日起7个工作日内”延长到了“在受理之日起3个月”。由于前述时限均不含申请材料补齐及补正的时间,在2044号文项下,自提交申请到完成发改委外债登记的所需的实际时间某些情况下也可能持续数月,在56号文实施之后,完成发改委外债登记的实际时间是否会在此之前的基础上大幅延长,还有待于市场观察。此外,对于是否必须提交经签署的贷款协议方可申请发改委外债登记(还是在贷款协议定稿前提交主要商业条件条款清单即可申请发改委外债登记),发改委在不同时期或不同项目中的要求并非一成不变,对于56号文实施之后,发改委就该等事项的具体要求,也有待于市场观察。

结语

整体而言,56号文办事指南在2044号文办事指南的基础上实质性更新的内容较为有限。在56号文实施之初,相关市场参与者在具体交易中,可能难免会遇到一些与56号文及56号文办事指南相关的疑问或问题。对此,我们建议与发改委保持沟通,并结合交易的具体情况征求内部法务部门和外部律师的专业意见。对于56号文及56号文办事指南中可能还存在一定模糊性的内容,我们将持续关注并期待与大家共同交流、学习和探讨。

- 资料来源:https://services.ndrc.gov.cn/ecdomain/portal/portlets/bjweb/newpage/guide/guidService.jsp?idseq=015129f104454807925c29306adbc6c9&code=&state=123,访问时间2023年2月10日。

- 2.《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法(征求意见稿)》第三条规定“境内企业境外间接发行上市的认定,应当遵循实质重于形式的原则;发行人符合下列情形的,认定为境内企业境外间接发行上市:(一)境内企业最近一个会计年度的营业收入、利润总额、总资产或净资产,占发行人同期经审计合并财务报表相关数据的比例超过50%;(二)负责业务经营管理的高级管理人员多数为中国公民或经常居住地位于境内,业务经营活动的主要场所位于境内或主要在境内开展。”