本文上篇内容主要针对《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》(“《消保法实施条例》”)中的经营者保障义务、“大数据杀熟”场景规制、自动续费的“两次提醒”要求等重点条款进行了分析。本文下篇则将继续从经营者义务视角出发,进一步解读《消保法实施条例》的以下重点问题:《消保法实施条例》实施后,经营者如以格式条款约定仲裁或管辖法院,该条款的效力如何?“七天无理由退货”要求适用于哪些情形,又应如何理解商品完好的标准?预付款消费模式的内涵和外延应如何界定,其监管要求将对经营者带来怎样的影响?下文将对这三个实践中经常遇到的问题进行深入探讨,以期为广大企业合规开展经营活动提供借鉴。

1. 经营者通过格式条款约定仲裁或将受到更多限制

实践中,经营者通常以格式条款的形式与消费者签订合同。对于经营者在格式合同中约定以仲裁作为争议解决方式是否有效,长期以来在学界和实务中存在广泛争议,莫衷一是。

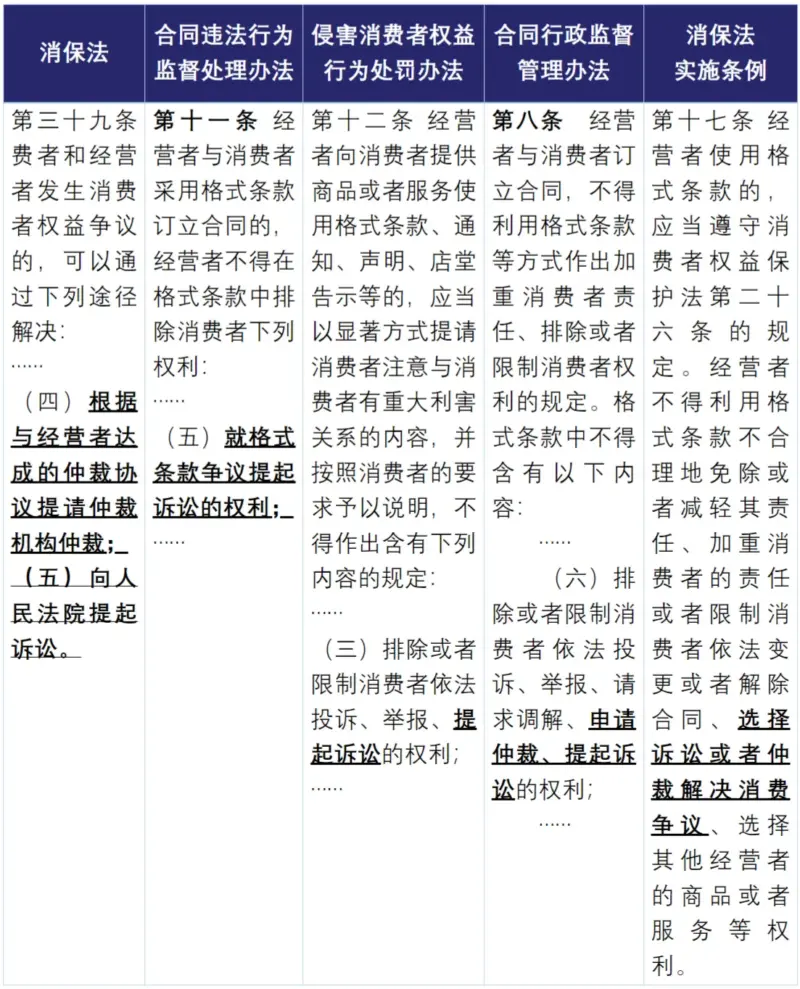

从立法沿革看,1993年公布的《消费者权益保护法》(“《消保法》”)明确将仲裁和诉讼列为争议解决的途径之一,消费者与经营者发生消费者权益争议的,既可以通过仲裁方式解决,也可以通过诉讼方式解决。此后,原工商总局于2010年公布的《合同违法行为监督处理办法》(“《处理办法》”,现已失效)和2015年公布的《侵害消费者权益行为处罚办法》(“《处罚办法》”)均明确禁止经营者在格式条款中排除消费者提起诉讼的权利。《处理办法》和《处罚办法》公布后,实践中对于上述条款长期存在不同理解。一种观点认为,如经营者在格式条款中约定仲裁作为争议解决方式,即排除了消费者提起诉讼的权利,因此违反了两办法的上述规定;而另一种观点则认为,仲裁和诉讼作为争议解决方式,对消费者而言无优劣之分,《处理办法》和《处罚办法》中的“提起诉讼”应作广义理解,泛指诉讼、仲裁等争议解决方式,如消费者争议不允许通过仲裁方式解决,将明显与上位法《消保法》第三十九条相抵触。上述办法公布后,执法实践中不乏因经营者在格式条款中约定仲裁而被市场监管部门认定“排除消费者提起诉讼的权利”进而受到行政处罚的案例[1];与此同时,也有不少案例认为经营者通过格式条款约定仲裁不违反法律规定,未导致消费者单方责任加重,未排除消费者法定救济权利这一主要权利,亦不存在对消费者不公平、不合理的情形。[2]

2023年7月1日,市场监管总局制定的《合同行政监督管理办法》(“《管理办法》”)正式实施,《处理办法》同时废止。《管理办法》似乎是在针对实践中该种争议情形作出回应,《管理办法》第八条将《处理办法》第十二条“排除消费者……提起诉讼的权利”修改为“排除或限制消费者……申请仲裁、提起诉讼的权利”。《管理办法》将仲裁与诉讼相并列,从文义解读的角度,似可以理解为监管部门不再认为仲裁这一争议解决方式系加重消费者责任,排除或限制消费者权利,对消费者不公平、不合理。此次《消保法实施条例》延续了上述修法思路,并进一步修改为“不合理地……限制消费者……选择诉讼或者仲裁……权利”,增加了“不合理”这一限定词。从字面理解,只有对消费者选择“诉讼或仲裁”进行“不合理”的限制,才属于被禁止的格式条款,单纯通过格式条款约定仲裁并不必然违法。

但是,该种解读能否在实践中得到执法机关的认可仍有待进一步观察。我们注意到,《消保法实施条例》国务院政策吹风会上,市场监管总局有关官员指出,“限定消费争议只能仲裁解决,排除了投诉、起诉等其他解决方式,增加了消费者的维权成本。有的限定消费争议只能由经营者住所地法院管辖,排除了消费者选择合同履行地、侵权行为地起诉的权利,提高了消费者维权门槛”[3]。依照此种解释路径,一旦格式合同做出管辖约定或者仲裁约定,则就可能被认为形成对消费者诉讼权利的限制,增加了消费者维权成本和难度,从而被认为构成《消保法实施条例》第十七条的违法情形。此前,中国消费者协会邀请中消协律师团律师对消费者反映强烈的格式仲裁条款问题进行的点评也倾向于认为,约定仲裁的格式条款往往对消费者构成不公平待遇,因其未能充分考虑普通消费者的实际情况,比如受教育程度、对仲裁制度的理解程度以及仲裁可能带来的高昂费用等,客观上加重了消费者的经济和心理负担。综上,我们理解经营者通过格式条款约定仲裁在实践中仍将面临较大不确定性,我们建议经营者密切关注并适时调整格式条款中的相关安排。

2. 进一步明确无理由退货所需条件

《消保法实施条例》第十九条对无理由退货的适用范围和条件作出了更为细化的规定,试图回应现实中由无理由退货引发的大量疑问。实践中交易情形往往复杂多变,有必要针对无理由退货的适用情形、检验标准等问题作进一步分析和探讨。

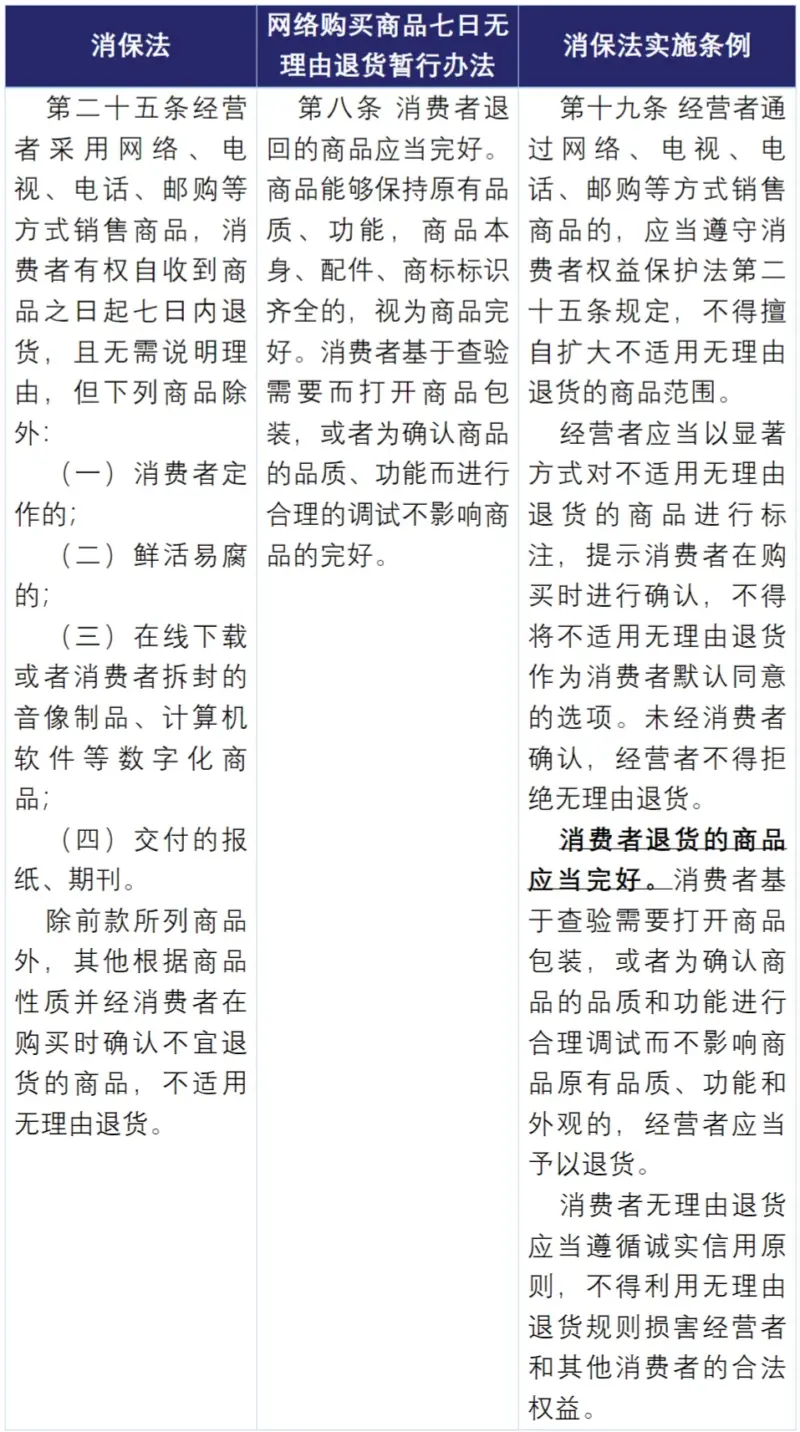

根据《消费者权益保护法》第二十五条,不适用七天无理由退货的产品范围仅限于消费者定作;鲜活易腐;在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品;交付的报纸、期刊四种明确列举的情形及“其他根据商品性质并经消费者在购买时确认不宜退货的商品”兜底情形。实践中存在部分经营者擅自扩大不适用七天无理由退货的产品范围的情况,如内衣裤等贴身产品,并不属于法条明确列举的产品范围,但仍被许多商家在未经消费者购买确认的情形下,仅以所谓商业惯例等为由剥夺消费者七天无理由退货的权利。

除不适用七天无理由退货的产品范围外,无理由退货的“完好”前提也在实践中面临颇多争议,何者构成“消费者基于查验需要打开商品包装,或者为确认商品的品质和功能进行合理调试而不影响商品原有品质、功能和外观”的例外也存在解释上的不确定性。虽然《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》对于商品完好的一般标准、不同类商品完好的特定标准进行了规定,但仍然无法涵盖实践中复杂多变的交易情形。

一般而言,在商品无明显外观瑕疵,且不影响商品二次销售的情况下,商品退货时的轻微瑕疵应推定为消费者查验、合理调试的结果,不应拒绝予以七天无理由退货。事实上,实践中存在较多消费者并非仅对商品进行调试,而是实际使用了商品,并在七天内提出退货要求的情形。该种情形下经营者较难辨别商品是否仅用于查验、合理调试目的,而只能从客观上判断商品原有品质、功能和外观是否受到影响,并以此为标准判断是否应予退货。以电子电器类商品为例,司法实践及监管实践中对商品不具有“完好性”的判断标准包括:商品曾遭受改动;[4]商品的强制性产品认证标志、指示标贴、机器序列号等标签被破坏、涂改;[5]有明显的外观使用痕迹;[6]产生激活、授权信息、不合理的个人使用数据留存等数据类使用痕迹[7]等。

检查“完好性”不仅是经营者认定是否应当予以退货的必要过程,更是经营者进行二次销售前必须履行的义务。《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》第二十五条第二款规定:“对能够完全恢复到初始销售状态的七日无理由退货商品,可以作为全新商品再次销售;对不能够完全恢复到初始销售状态的七日无理由退货商品而再次销售的,应当通过显著的方式将商品的实际情况明确标注。”因此,经营者在将七天无理由退货商品作为全新商品销售前,应确保其“完全恢复到初始销售状态”。如经营者将具有使用痕迹的商品作为全新商品二次销售给其他消费者,可能引发欺诈等经营者责任。而对于“不能够完全恢复到初始销售状态”的商品,经营者则负有以显著方式标注实际情况的义务。可资参考的是,美国联邦法及纽约州法强调应当就产品实际情况给予消费者预先充分的信息披露,对于不是全新品的行业产品,应在广告、宣传资料、发票和产品包装上清楚、明显地披露,否则将可能被认定构成商业欺诈。

《消保法实施条例》特别指出“不得将不适用无理由退货作为消费者默认同意的选项”,即消费者确认的方式应为明示确认。这意味着在电商场景下,常见的在详情页中显示“不适用无理由退货”字样的提示方式将不符合该规定要求。建议经营者以弹窗、聊天框等显著方式对消费者进行提示,并将消费者勾选或回复确认作为下单前提,已获取消费者明示同意。

3. 强化对预付式消费模式的统一规制

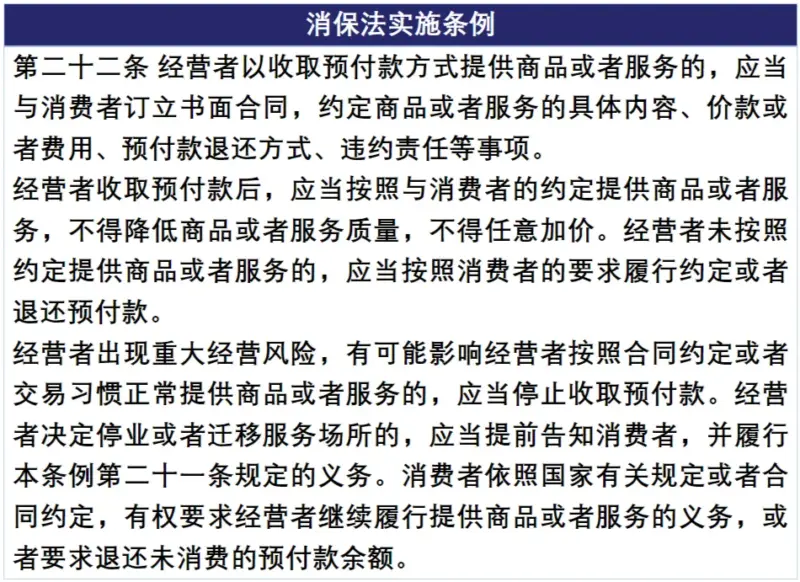

近年来,预付式消费在实践中乱象频出,例如预付费后经营者“跑路”、服务品质下降、退费难等等,对消费者合法权益造成严重损害,故规范预付式消费成为《消保法实施条例》的一个重点。预付式消费的本质特点是消费者的付款具有先履行性,而经营者所承担的义务具有滞后性,中国消费者协会发布的《2023年预付式消费领域消费者权益保护报告》认为“预付款项具有付款在先、消费在后的特点,消费者权利的实现有赖于经营者的信用及经营情况,具有较高的不确定性或风险性”。此次《消保法实施条例》第二十二条从三个方面进一步强化了预付式消费经营者的义务:一是设立“书面合同”的义务。经营者应当与消费者订立书面合同,约定商品或者服务的具体内容、价款或者费用、预付款退还方式、违约责任等事项,通过书面合同的形式,强化对经营者遵守承诺的约束,降低消费者维权时的举证难度。二是强化“按约履行”的义务。经营者应当按照与消费者约定提供商品或者服务,不得降低商品或者服务质量,不得任意加价。如果经营者没有按照约定提供,应当按照消费者要求履行约定或者退还预付款。三是明确“事中告知”的义务。经营者出现重大经营风险,应当停止收取预付款;经营者决定停业或者迁移服务场所的,应当提前告知消费者,继续履行义务或者退还没有消费的预付款余额。

但是,《消保法实施条例》并未对预付式消费的内涵和外延作出明确界定,而实践中消费模式和场景纷繁复杂,究竟哪些落入《消保法实施条例》规制的预付式消费的范围,有待监管部门后续进一步明确。例如,我们理解,单用途商业预付卡系典型的预付式消费,但对于超市购物卡等标准化商品,实践中如何落实订立书面合同、约定商品或服务的具体内容等有待进一步明确。再如,对于螃蟹券、月饼券等提货凭证,预订门票、飞机票等是否也属于预付式消费,也有待在实践中逐步予以明确。

- (2012)浦行初字第44号;沪市监普处〔2020〕072020000511号;京海市监处罚〔2022〕75号 ↑

- (2019)皖民申712号;(2020)沪02行终147号;(2019)粤0192行初13号;(2020)京0491行初20号 ↑

- https://www.gov.cn/xinwen/2024zccfh/12/index.htm ↑

- 例如(2022)湘0723民初3420号民事判决书;上海市杨浦区人民法院(2019)沪0110民初11039号民事判决书。 ↑

- 例如北京互联网法院(2019)京0491民初30852号民事判决书。 ↑

- 例如北京互联网法院(2022)京0491民初13813号民事判决书。 ↑

- 例如广东省佛山市南海区人民法院(2022)粤0605民初34713号民事判决书;北京互联网法院(2022)京0491民初6233号民事判决书;漳州市市场监督管理局漳市监支处〔2021〕28号处罚决定书;厦门市湖里区市场监督管理局厦湖市监处〔2019〕266号处罚决定书。 ↑